2026年見えない風に備える

2025年10月からは2026年相場の準備期間、年末ラリーの前兆について 相場は静かに次の季節へと動き出しています。

秋の風が市場を冷やす一方で、投資家たちの視線はすでに年末ラリーの兆しを探し始めています。過去の統計が示すように、10月は「魔の月」と呼ばれるほどボラティリティが高まりやすい時期で、この期間にこそ、次の上昇の波へ乗れるヒントが隠れていると言えます。

米国の金融政策や為替の動向、そして新政権による景気刺激策など、外部環境が大きく動くこのタイミングは、ポートフォリオの再構築に最適な準備期間であり、テクノロジー株やエネルギー関連銘柄が注目される中、投資家は「不安の10月」を「希望の10月」へと変える戦略を練り始めているんです。

2025年の株式市場は、年初から4月にかけて大きな調整局面を経験しました。米国のインフレ高止まりや関税政策の影響で景気減速懸念が強まり、世界的に株価が下落する展開が続いていたんです。特に米国ではスタグフレーション、つまりー(経済活動のさらなる後退懸念と物価の上昇が同時に発生する経済状況)への警戒が強まっており、FRBの利下げ期待が後退したことで、投資家心理が冷え込んでいました。

日本市場もこの影響を受けて、4月には輸出関連株を中心に売りが広がりましたが、その後は徐々に回復してきました。自社株買いや企業業績の底堅さが下支えとなり、海外投資家の売り越しにもかかわらず、相場は持ち直してきたんです。

夏以降は、AIやインフラ関連のテーマ株が再び注目されるようになり、日経平均やTOPIXも年初来高値を更新する場面が見られました。円安傾向も続いていて、輸出企業の業績期待が相場を支える要因になっていたんです。

ただ、9月の後半からは米国の長期金利上昇や中国経済の減速懸念が再浮上して、マーケットはやや慎重なムードに。バリュエーションの高さも意識されるようになり、利益確定の動きが出やすくなっていました。

そんな中で迎える10月は、毎年のように値動きが大きくなりやすい時期であることから、年末ラリーの兆しを見つけるにはちょうどいいタイミングでもあるんです。企業決算やアメリカの雇用統計、中央銀行の発言など材料がそろってくるこの時期は、2026年に向けてポートフォリオを見直すチャンスにもなっており、月次配当銘柄(毎月一定の配当金を支払う銘柄)の選定や資産配分の調整を進めるにはちょうどいい準備期間になってきます。

※:月次配当銘柄にはメリット・デメリットがあります。

メリット:毎月安定した配当を得られるため定期的な収入源となります。

デメリット:市場での下落局面では元本割れの可能性があり、特に配当利回りが高い銘柄はリスクが高いため注意が必要です。

🎄 年末ラリーとは?

「年末ラリー」は、12月下旬から翌年1月初頭にかけて株式市場が上昇しやすい傾向のことを指します。特に米国では「サンタクロース・ラリー」と呼ばれるアノマリーのひとつとして知られていて、2023年までの過去統計では、12月の最終週の営業日と1月の最初の2営業日にS&P500が上昇する確率は、これまで約77%というデータもあります。

年末ラリーの背景にある投資家行動

年末のポジション調整(ウィンドウドレッシング) 機関投資家が年末の評価に向けて優良株を買い増す動きがあり、これが株価を押し上げる要因になるんです。

年末の損益通算・税金対策 年内に損失を確定して節税を図る動きが出る一方で、年明けには売り圧力が弱まり、買い戻しが入りやすくなる傾向があります。

年始の資金投入と初期投資 新しい年の運用方針に合わせて、機関投資家や個人投資家が新たな資金を投入するタイミングになりやすく、これが年末から年始にかけての上昇につながることがあるんです。

ボーナス資金の流入 年末のボーナスを受け取った個人投資家が、年始に向けて投資を始めるケースも多く、これも市場の上昇要因のひとつになっています。

🇺🇸 米国の年末〜年始の投資行動の背景

サンタクロース・ラリー(12月末〜1月初頭) 米国でもこの時期に株価が上昇しやすい傾向があり、ホリデーシーズン(クリスマスから年末)の楽観ムードや年末調整後の買い戻しが影響しているとされています。

1月効果(1月のアノマリー:January Effect)は、 年末に税金対策で売却された株が年明けに買い戻されることで、小型株を中心に上昇しやすい傾向があるとされているようです。

新年度の投資戦略 米国では1月から新しい運用方針に基づいてポートフォリオを組み直す動きが出るため、年始に資金が流入されやすくなる傾向があります。

🇺🇸 4月のアノマリー

米国では4月が年間で最もパフォーマンスが良い月とされることもあるのですが、それは確定申告(4月15日)後に投資家の心理が安定することや、企業の第1四半期決算が好調に出やすいことが背景にあるんです。

🔍 前兆として現れる動き(2025年版)

1. ポートフォリオ調整の始まり(10月〜11月) 機関投資家が年間成績を整えるため、優良株への資金シフトや損失確定売りが始まります。 この動きが一時的な調整→買い直しにつながり、年末ラリーの土台になる傾向にあります。

2. 経済指標の好転や利下げ期待 2025年は米国の利下げが進行中で、金融緩和による投資マインドの改善がラリーの後押しになっていますが10月時点、政府閉鎖で統計が出ない状況が続いてることから、「期待先行」の相場になりやすい 見込みです。

3. 投資家心理の転換点 年末に向けて「新年への期待」「ボーナス資金の流入」「税金対策の売買」などで買い注文が増える一方で、12月中旬から始まるクリスマスラリーでは機関投資家によるポジションの最終調整もあり、勝ち組の機関投資家が早めに休暇入りする反面、損失を抱えたファンドのみが年末まで調整を続けることで市場の流動性が低下し、そこへ個人投資家の買い注文が流れ込むことで、少ない買いでも株価が押し上げられやすくなるってことなんです。

4. 小売・物流・EC関連の業績期待 クリスマス商戦に向けて、消費関連企業の業績期待が高まる。 このセクターが先導すると、ラリーの勢いが加速することもあるんです。

🧭 注意点あり!

- 過去には「逆サンタラリー」もあった(2024年末は毎営業日下落)

- 金利・為替・地政学リスクが重なると、ラリーが不発になる可能性もある

- セクターごとの温度差があるので、銘柄選びは慎重に!

2024年末は、FRBの利下げペース鈍化や地政学的な緊張感、為替の急変動などが重なり、サンタクロースラリーが不発に終わる「逆サンタラリー」となった年だったこともあり、S&P500は12月に大幅安を記録し、毎営業日下落するという異例の展開になりました。

こうした状況では、「年末は株価が上がる」というアノマリーに過度な期待を持つと、逆に損失を被るリスクもあります。特に金利上昇局面では、グロース株やハイテク株が売られやすく、為替の急変動は輸出入企業の業績に影響を与える結果となることもあります。

また、セクターごとの温度差も重要なポイント。ホリデー需要で小売や消費関連が強くなる一方、金利や地政学リスクに敏感なセクターは年末でも軟調になることがあります。そのため、銘柄選びは「季節性」だけでなく「マクロ環境」と「セクター特性」を踏まえて慎重に行う必要があるんです。

🌊 2025〜2026年の物価と生活への影響

🧭 ① 物価は「統計上は鈍化」、でも生活実感は「高止まり」

日銀は2025年度の最終物価上昇率を2.7%台、2026年度は1.6%台と予測しています。

2026年度は鈍化予測しているにもかかわらず食料品や日用品など、一部の値段は高止まりする可能性が高いと予想されています。

🌀2026年度の物価上昇率が「1.6%台後半」に鈍化する根拠とは

これは主に輸入コストの低下と円高の進行が背景にあるといえます。

米国が利下げ、日本が利上げという「日米逆転シナリオ」により、金利差が縮小して円高が進みやすくなる可能性があります。

円高になると、海外からの原材料やエネルギーの仕入れコストが下がるため、企業のコスト負担が軽くなり、その結果、物価全体の上昇圧力が和らと予測しているためです。

「ではなぜ価格を下げないの?」と疑問に思うかもしれません。

一部の価格が高止まりする可能性が高い理由

物価全体が落ち着いたとしても、食料品や日用品など生活必需品は、それ以外の別の要因があるからにほかありません。

企業は原材料や物流コストが下がっても、すぐに値下げしないケースとして、人件費や店舗維持費などの固定費が高止まりしていることや、値下げによる利益圧迫を避けたい心理があります。

特にスーパーやドラッグストアでは、1つ1つの商品が低価格帯ということもあり値段を下げるより「据え置き」で利益を守る傾向があります。

金利政策が落ち着く事は有ったとしても、常に物価は上がっていく時代背景の為、物流などのコストが完全には下がりきらないことが挙げられます。また従業員の賃金アップなどを考慮すると企業としては慎重にならざるを得ません。

米国の利下げ×日銀の利上げによる金利・為替の影響

この組み合わせは、米国のドルの魅力が低下し、日本の円の魅力が上昇することになるため、結果として、ドル売り・円買いが進み、円高ドル安が加速する流れになります。

円高になると、輸入品は安く仕入れが出来ますが、輸出企業には逆風となり利益が薄まる可能性と関税の影響による輸出量の減少も秘めているといえます。

一方で、我々消費者にとってはガソリンや食料品などの価格が下がることで恩恵を受ける可能性もありえますが、企業が値下げをしない場合は恩恵を受けるのは限定的になるかもしれませんん。

🏢 ② 中小企業の構造的な課題

大手企業は労働組合による春闘(賃金引き上げ交渉)などで賃上げが進むことは有りますが、中小企業は人件費を上げる余力に乏しい企業も出てきているといえるでしょう。

また、金利が上昇すると借り入れコストも上がることから、結果として賃金上昇が物価に追いつけず、消費循環の生活改善につながりにくいと言えます。

① 大手企業は春闘で賃上げが進む可能性も

2024〜2025年の春闘では、平均賃上げ率5.1〜5.25%という高水準が実現しています。

これらの主な背景には、上場企業・製造業・労働組合のある企業が中心で、業績回復や内部留保がある企業が、ベースアップや賞与増額が可能と言えるからです。

② 中小企業は構造的に賃上げが難しい

原因1:仕入れ価格により値下げできない

下請け構造で納入価格を自分で決められないことに加え、材料費や人件費を上げたとしても、元請けが値上げを認めないケースが多いとされます。

原因2:固定費の高騰

電気・ガス・輸送費などのスケールメリットが効かず、コストが重いこともあり、小規模企業ほど交渉力が弱いため、利益が圧迫されやすい。

原因3:人手不足と板挟み

賃上げしないと人が来ない、でも上げると赤字になる。離職が増えると教育コストがかさみ、悪循環に陥る。といった連鎖が広がる可能性のあります。

原因4:労働生産性が低い

設備投資やデジタル化が進みにくいことから、人手作業に依存することが想定できます。特に建設・介護・運輸・小売などは利益率が低くいこともあり、賃上げ余力が乏しい。

原因5:財務余力がない

コロナ期の借入返済が本格化した企業などは、内部留保が少ないため、結果として、賞与や時給引き上げに踏み切れない企業もあります。

地方・非正規層の購買力が回復しにくい理由

地方では企業規模が小さく、賃上げの波が届きにくい。非正規雇用は春闘の対象外であり、最低賃金ベースの昇給が中心です。生活費が上がったとしても、時給は据え置きのままというケースが多いため、結果として、実質賃金が上がらず、消費を控えることになるでしょう。

金利・為替の影響も複雑

上記でも触れていますが米国が利下げ、日銀が利上げをすると円高が進行します。円高は輸入品の価格を下げますが、真逆の中小企業は輸出競争力が低下していくことになります。さらに、金利上昇で借入コストが増えるため設備投資ができず、財務的に苦しくなる企業も出てくるといえます。

つまり:賃上げの波は一部だけ、生活改善は限定的

大手企業の賃上げは進んでも、 中小企業・地方・非正規層には届きにくく、 物価が落ち着いても、実質的な生活改善には時間がかかると言えるでしょう。

🌍 ③ 米国経済の波紋

米国では2025年に企業閉鎖・大量解雇が相次いでいましたが、2026年には景気回復の兆しとの情報もあります。

これにより、日本の輸出や生産が回復するのであれば、企業収益や雇用にプラスの影響が期待されるでしょう。

ただし、米国の関税政策や為替変動によって、輸入コストが再び上昇するリスクもないとは言えません。

🇺🇸 米国の2025年:企業閉鎖・大量解雇の背景

2025年、米国では政府閉鎖が長期化し、連邦職員の大量解雇や給与未払いが発生。

トランプ政権は、予算案に反対する政府プログラムの職員を意図的に削減する姿勢を示し、政治的混乱が経済に波及。

これにより、雇用統計の遅延や金融市場の不安定化が起こり、企業活動にもブレーキがかかった。

🔄 2026年:米国の景気回復の兆し

政府閉鎖が収束し、利下げによる金融緩和が進むことで、企業投資や雇用が回復。

民間データでは、雇用の底打ちと消費の持ち直しが見られたとの情報もあり、景気回復の兆しが出てきているとしています

🇯🇵 日本への波及:輸出・生産の回復

米国の景気が回復すると関税懸念はあるものの、自動車・電子部品・機械などの輸出が増加。

特に米国向けの製造業は、受注増加→生産拡大→雇用改善という好循環が期待される。

企業収益が改善すれば、設備投資や賃上げの余地も広がる可能性がある。

⚠️ リスク:関税政策と為替変動

① 米国の関税強化

トランプ政権が再び保護主義的な関税政策を打ち出す可能性がある。

これにより、日本からの輸出品に追加関税が課されると、価格競争力が低下。

結果として、輸出企業の利益が圧迫され、波及効果が弱まるリスクもあります。

② 為替変動の影響

米国が利下げ、日本が利上げすると、円高ドル安が進行。

円高になると、輸入品は安くなるが、輸出企業には逆風。

さらに、円高による企業収益の減少→賃上げ余力の低下→消費への波及が弱まる可能性も。

💡 まとめ:米国の回復はチャンスでもあり、リスクでもある

米国の景気回復は、日本の輸出・生産・企業収益にプラス。 でも、関税や為替の変動次第で、その恩恵が打ち消される可能性もあるといる状況です。

💡 まとめ:数字と実感のギャップに注意

統計では物価が落ち着くように見えても、 実際の生活では「高止まり+賃金格差」で苦しさが残る可能性がある。 米国経済の回復はチャンスでもあり、リスクでもある。

物価、為替、企業の動き——どれも単体では語れず、複雑に絡み合いながら我々の生活に影響を与えています。統計が示す数字と、日々の買い物で感じる実感が違うように、投資の世界も「見えるもの」と「見えにくいもの」をどう読み解くかが大切です。

今回の内容では、円高局面での投資判断や企業の価格戦略、生活者の負担感などを整理しましたが、どれも「一面的な判断ではなく、構造を見抜く視点」が必要です。

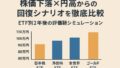

ETFで全体の流れをつかみながら、個別株に進むなら企業の収益構造や価格転嫁力を見極める。

生活防衛のためには、物価の“高止まり”に備えた支出の見直しや、インフレ耐性のある資産への分散も選択肢になります。

この文章が、あなたの生活と投資の両方に、少しでもヒントを届けられたなら嬉しいです。

以上(2025年10月からは2026年相場の準備期間)の記事を割ります。