「失われた30年」と呼ばれている誤解

🧭 「不況」と「停滞」は違う

1991年以降の日本経済は「失われた30年」と呼ばれてきましたが、これは不況続きだった事を示している訳ではありません。 不況(recession)は一時的な景気後退を指し、数ヶ月〜数年で回復するものとされている 一方で「失われた30年」は、成長はしているが極めて低水準で停滞が続いた状態を意味しています。

例えるなら、不況は風邪。失われた30年は抵抗力が弱く、すぐにぶり返して体調不良続きの状態。 コロナ感染が完治したらインフルエンザになり、今度は風邪をひくなどで、元気な状態に戻れないまま何十年も過ごしているようなものです。

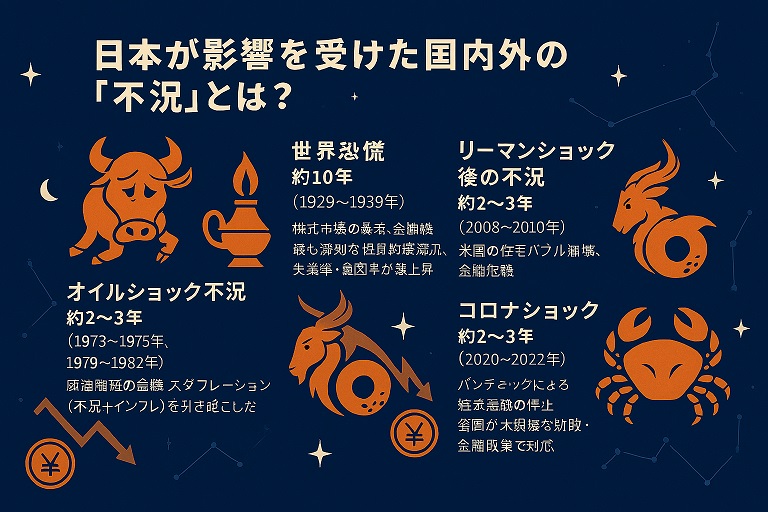

世界的な経済不況の期間は、時期や原因によって異なりますが、代表的な例をいくつか挙げてみましょう。

【📉 過去の世界的経済不況の継続期間】

| 不況名 | 期間 | 回復までの年数 |

|---|---|---|

| 世界恐慌(1929) | 約10年 | 1939年頃に回復 |

| オイルショック(1973, 1979) | 各2〜3年 | 1980年代前半に回復 |

| リーマンショック(2008) | 約2〜3年 | 2010年頃に回復 |

| コロナショック(2020) | 約2〜3年 | 2022年頃に回復 |

世界恐慌(Great Depression) 約10年

(1929〜1939年) 株式市場の暴落、金融危機 最も深刻な世界的経済不況。失業率・貧困率が急上昇

オイルショック不況 約2〜3年

(1973〜1975年、1979〜1982年) 原油価格の急騰 スタグフレーション(不況+インフレ)を引き起こした

リーマンショック後の不況 約2〜3年

(2008〜2010年) 米国の住宅バブル崩壊、金融危機 世界的な信用収縮と景気後退

コロナショック 約2〜3年

(2020〜2022年) パンデミックによる経済活動の停止 各国が大規模な財政・金融政策で対応

【📉 日本が影響を受けた国内外の「不況」とは?】

日本は1990年代以降、一時的な不況を何度も経験しました(例:1997年の金融危機、2000年のITバブル崩壊、2008年のリーマンショック、2020年のコロナショック)。

1997年の金融危機では、山一證券の自主廃業や北海道拓殖銀行の破綻など、金融機関の連鎖的な崩壊が起こり、貸し渋り・貸し剥がしによって中小企業の倒産が急増しました。

2000年代初頭には、ITバブルの崩壊により株価が急落し、企業の設備投資や雇用が冷え込みました。

2008年にはリーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界的な金融危機が発生し、日本でも輸出の急減や雇用不安が広がりました。

さらに2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックにより経済活動が一時的に停止し、観光・飲食・小売などを中心に深刻な打撃を受けました。

「失われた30年」は、不況と回復を繰り返しながらも十分に回復できず、全体として低成長が続いたことを指します。

これは一時的なショックだけでなく、人口減少・生産性の伸び悩み・デフレ傾向など、構造的な問題が長期にわたって日本経済の足かせとなった結果でもあります。

つまり「失われた30年」は“長期的な経済停滞”を意味する言葉で、短期的な景気後退と、構造的な問題が絡み合ったことが背景となっています。

【🧭 「不況」と「失われた30年」の違い】

- 成長率、賃金、国際競争力など複数の客観的指標が、日本の経済停滞を裏付けています。

- 一部では「悲観論に過ぎない」とする声もありますが、データは明確に停滞を示しています。

| 用語 | 意味 | 期間 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 不況(Recession) | 一時的な景気後退。GDPが2四半期以上連続でマイナス成長する状態 | 数ヶ月〜数年 | 急激な失業増、企業倒産、消費減退など |

| 失われた30年 | 長期的な経済停滞。成長はしているが非常に低水準 | 約30年(1991年〜2020年代) | 賃金停滞、物価安定、投資意欲の低下、デフレ傾向 |

過去データ

【 実質GDP成長率の国際比較(1991〜2021年)】

| 国名 | 実質GDP成長率(30年間) |

|---|---|

| 🇯🇵 日本 | +24.2% |

| 🇺🇸 米国 | +271.5% |

| 🇩🇪 ドイツ | +168.1% |

| 🇫🇷 フランス | +128.6% |

| 🇰🇷 韓国 | +427.2% |

👉 日本は先進国の中で最も低い成長率であり、他国が2〜4倍に成長する中で、ほぼ停滞していたことがわかります。

| 国名 | 平均年収の増加率 |

|---|---|

| 🇯🇵 日本 | +11.4%(4.4万ドル→4.9万ドル) |

| 🇺🇸 米国 | +92.3%(3.9万ドル→7.5万ドル) |

| 🇩🇪 ドイツ | +75.0% |

| 🇰🇷 韓国 | +162.5% |

👉 日本の賃金はほぼ横ばいで、購買力や生活水準の向上が実感できない状況が続いています。

【🏢 国際競争力の低下】

- 1990年の世界企業時価総額ランキングでは、日本企業が上位を独占していました。

- 2023年には、Apple、Microsoft、Amazonなど米国企業が上位を占め、日本企業は圏外に影を潜めてしまいました。

👉 日本企業の国際競争力は大きく後退し、世界経済の中心から外れていったことが明らかです。

🔍 2025年以降の見通し

IMFや国連の見通しによると、2025年以降の世界的な不況リスクは20〜30%程度。

日本は30〜40%、米国は40〜50%と見られていますが、仮に景気後退による不況が起きた場合でも、2〜3年程度の継続程度と想定されています。

【🔍 現在の経済状況(2025年)】

IMFや国連の報告によると、2023年以降の世界経済は依然として低成長が続いており、2025年も成長率は鈍化傾向にあります。これは「不況」とまでは言えないものの、長期的な経済停滞(スローグロース)が続いているとの見解がされています。

したがって「失われた30年」ではなく、長期な停滞が断続される可能性もあると言えます。

これまでの「世界的な経済不況」が何年間続いたかは、ケースによって異なりますが、最長でも約10年間続いたとされる(世界恐慌)以降の不況は、2〜3年程度が一般的と言えますが、国の政策しだいでは、景気回復の兆しが見えてくるかもしれません。

📊 以下に2025年以降に世界的な経済不況が起こる確率とその継続期間について、過去の事例と現在の予測を比較した分析があります。

- IMFの予測では、2025年の世界経済成長率は3.2%、2026年は3.1%と、緩やかな成長が続く見込み。

- オーストリア経済研究所(WIFO)などは「過去2年間の不況は終わった」と発表しており、景気は回復傾向にあるが、力強い成長には至っていない。

- 国連報告書では、依然として高い不確実性(地政学的リスク、債務負担、貿易摩擦)が存在し、成長率はパンデミック前の平均(3.2%)を下回ると警告。

以下では、 2025年以降からの脱却に向けた 打開策の投資戦略 について、日本と米国それぞれの状況を踏まえてAIによる見解を紹介します。

【✅ 不況になる確率(推定)】

- IMFや国連の見通しを踏まえると、深刻な世界的経済不況に陥る確率は低〜中程度(20〜30%)と推定されます。

- ただし、地政学的リスクや関税政策の悪化が現実化すれば、リスクは40%以上に上昇する可能性もあります。

【⏳ 継続期間の予測】

- 仮に不況が発生した場合、過去の傾向から2〜3年程度の継続が見込まれます。

- IMFは2028年までに最大0.6ポイントの成長率低下が起こる可能性を示唆しており、長期停滞(スローグロース)が続く可能性もあります。

日本と米国日本やIT業界など、焦点を当てての分析。

🇯🇵🇺🇸 2025年以降の日本と米国における経済不況の可能性と継続期間について、最新の予測と過去の傾向を比較して分析しました。

🇯🇵 日本:不況継続の可能性

【✅ 不況の可能性(2025年時点)】

- 実質GDP成長率は2025年度+0.8%、2026年度+0.9%と予測されており、緩やかな回復傾向。

- ただし、物価上昇による実質賃金の低下や消費の停滞が懸念されており、景気後退リスクは中程度(30〜40%)と見られています。

- トランプ政権の関税政策が日本の輸出産業に打撃を与える可能性も指摘されています。

【⏳ 継続期間の予測】

- 仮に不況に陥った場合、2〜3年程度の停滞が見込まれる。

- ただし、政府の経済対策(教育無償化、エネルギー支援など)が所得環境を改善し、短期的な回復の可能性もある。

🇺🇸 米国:不況継続の可能性

【✅ 不況の可能性(2025年時点)】

- 政府閉鎖の長期化やインフラ支出の凍結など、トランプ政権の政策が景気を下押しする懸念が強まっています。

- 2025年のGDP成長率は前年比+2.3%と予測されるも、物価上昇と雇用鈍化により、不況リスクは中〜高(40〜50%)と評価されています。

【⏳ 継続期間の予測】

- 政府支出の抑制が続く場合、2026年までの2年間は低成長が続く可能性。

- 一方で、規制緩和や減税政策が景気を下支えする可能性もあり、短期的な回復も視野に入る。

【🧠 過去との比較と総合評価】

| 国 | 過去の不況期間 | 2025年以降の不況確率 | 想定される継続期間 |

|---|---|---|---|

| 日本 | リーマン後:約2〜3年 | 約30〜40% | 約2〜3年 |

| 米国 | リーマン後:約2〜3年 | 約40〜50% | 約2〜3年(政策次第で延長) |

【🧠 過去と現在の比較から導く予測】

- 両国とも深刻な不況に陥る可能性は中程度以上。

- 継続期間は2〜3年が中心だが、政策対応次第で短縮・延長の可能性あり。

- 特に米国は政府閉鎖や関税政策がリスク要因、日本は物価と賃金のギャップが鍵。

- 2025年以降に不況が起こる確率は20〜30%程度だが、政策次第で上昇する可能性あり。

- 継続期間は2〜3年が中心だが、構造的な停滞が起きれば5年以上に及ぶことも。

- 「失われた10年」になる恐れも一部の研究機関が警告しています。

これらのデーターを見て出来る事は、中長期的な不況の可能性に備えて副収入を構築しながら生活防衛資金を確保し、同時に将来の停滞リスクに備えてスキルアップと分散型の投資(高配当ETFやインフラファンドなど)を進めることで、安定した収入源と成長力のある資産を育て、経済の波に左右されない自分だけの流れを作ることが重要です。

以下では、こうした投資戦略を少し掘り下げ「失われた30年」のような停滞を乗り越えるために、日米それぞれの注目セクターや銘柄、そして月次配当なども意識したポートフォリオ構成の例題を紹介します。

皆様も副収入やスキルアップを実行しながら、攻めと守りのバランスを整え、未来に向けた資産形成の道筋を描いてい行けるヒントとして、参考にしてもらえると嬉しく思います。

【🧠 投資で停滞を乗り越える】

「失われた30年」構造的な停滞。 その打開策を、政策改革だけに頼っていいては、我々個人の暮らしは安泰と言えません。

そのため我々の打開策の1つとして、投資を始めることも視野に入れると良いのではないでしょうか!?

未来を見据えたバランスのとれた長期分散投資と、停滞の中でもチャンスを掴める短期的な成長分野への資本投入のヒントを紹介します。

以下では、2025年以降の経済停滞を乗り越えるための日本株・米国株の注目銘柄とETFを、投資戦略の参考としてAIが注目していると回答した銘柄をご紹介します。

※:あくまでもAIによる注目銘柄であり、おすすめという訳ではないため、ご注意ください!

以下で記載している銘柄は、AIが過去のデータや傾向をもとに「注目している」と判断したものとなります。

そのため以下の銘柄は、あくまで情報提供であり、紹介している銘柄への投資を、おすすめしているわけではありません。

株式投資には価格の変動やリスクが伴います。最終的な投資判断は、ご自身の目的や状況に合わせて、じっくり検討するようにしてください。

「気になる銘柄のヒント」として参考にしていただければうれしいです!

🇯🇵 日本:停滞からの脱却と投資戦略

【🔑 打開策の方向性】

- 構造改革の加速:労働市場の柔軟化、スタートアップ支援、デジタル化推進

- インフレ定着と賃金上昇:デフレ脱却に向けた金融政策と企業の賃上げ

- 資産所得倍増プラン:NISA拡充などによる個人投資の活性化

【💡 投資戦略のポイント】

| セクター | 注目理由 | 投資の狙い |

|---|---|---|

| スタートアップ・ベンチャー | 政府支援強化 | IPO前後の成長企業を狙う |

| 半導体・AI関連 | 経済安全保障の柱 | TSMC熊本進出などで関連銘柄に注目 |

| インフラ・再生可能エネルギー | GX(グリーントランスフォーメーション)政策 | 長期的な設備投資が期待される |

| 高配当株 | 賃金停滞下での安定収益 | 銀行・通信・商社などが候補 |

📌 NISA・iDeCoの活用で税制優遇を受けながら長期投資を視野に入れるのも良いでしょう。

🇺🇸 米国:景気減速リスクと投資戦略

【🔑 打開策の方向性】

- インフレ抑制と利下げ期待:FRBの政策転換が株式市場に追い風

- 関税政策の見直し:トランプ政権下での関税強化が企業収益に影響

- テック以外のセクター回復:大型ハイテク以外の銘柄に注目が集まる

【💡 投資戦略のポイント】

| セクター | 注目理由 | 投資の狙い |

|---|---|---|

| ヘルスケア・医療 | 高齢化と技術革新 | 安定成長+ディフェンシブ性 |

| インフラ・建設 | 政府支出と再建需要 | 利下げ局面での資本流入 |

| 中小型株 | 大型株偏重の是正 | バリュー株への資金シフト |

| ESG・クリーンテック | 長期的な政策支援 | EV、再生エネ関連銘柄に注目 |

📌 米国株はドル高円安の恩恵を受けやすく、日本からの投資でも為替差益が狙えます。

🌐 グローバル視点での分散投資

- 日本と米国の政策リスクを分散するため、新興国や欧州株式、REIT、コモディティもポートフォリオに組み込むのが有効。

- 特にインド、ASEAN諸国は人口増加とデジタル化で高成長が期待されます。

【🧠 日米投資戦略での打開策】

- 日本は「構造改革+個人投資活性化」、米国は「政策転換+セクター分散」が鍵。

- 両国ともインフラ・再生エネ・医療・AI関連が中長期の注目分野。

- 分散投資と長期視点が、停滞を乗り越える投資戦略の本質です。

【🏦 NISAで買うなら?【2025年版】

NISAは「非課税で利益を最大化」できる制度。高配当+成長性+ETFのバランス投資が理想とされます。

🇯🇵 日本株:注目銘柄とETF

🔥 注目テーマ別の有望銘柄【2025年後半】

| テーマ | 銘柄 | 特徴 |

|---|---|---|

| 銀行・金融 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 金利上昇で利ザヤ改善。内需型で関税リスクに強い |

| 小売・サービス | キュービーネットHD(6571) | 定額制サービスで安定収益。生活密着型 |

| DX・AI | SHIFT(3697) | ソフトウェア品質保証のリーダー。DX需要で成長加速 |

| 医療DX | ewell(5038) | 医療・介護向けICTサービス。高齢化社会で需要拡大 |

| 再生可能エネルギー | 三菱ガス化学(4182) | 脱炭素関連素材で注目。政策支援あり |

【📦 日本株ETF】

| ETF名 | 内容 | コード |

|---|---|---|

| iシェアーズ・TOPIX ETF | 東証全体に分散投資 | 1475 |

| NEXT FUNDS ESG日本株ETF | ESG銘柄に特化 | 2563 |

| グローバルX ロボティクス&AI ETF | AI・自動化関連に集中 | 2626 |

🇺🇸 米国株:注目銘柄とETF

🚀 成長テーマ別の注目銘柄【2025年版】

| テーマ | 銘柄 | ティッカー | 特徴 |

|---|---|---|---|

| AI・半導体 | NVIDIA | NVDA | GPU市場の独占。生成AIの中核 |

| クラウド・AI | Microsoft | MSFT | AzureとOfficeにAI統合 |

| サイバーセキュリティ | CrowdStrike | CRWD | AI活用型セキュリティで急成長 |

| クリーンエネルギー | NextEra Energy | NEE | 米最大の再エネ企業。安定収益 |

| 暗号資産 | Coinbase | COIN | 米最大の仮想通貨取引所 |

【📦 米国ETF】

| ETF名 | 内容 | ティッカー |

|---|---|---|

| QQQ | NASDAQ100連動。テック中心 | QQQ |

| VTI | 米国市場全体に分散投資 | VTI |

| ICLN | クリーンエネルギー関連ETF | ICLN |

| ARKK | イノベーション企業に集中 | ARKK |

【🧠 日米投資戦略】

- 日本株は内需型・政策支援銘柄に注目。ETFで分散投資も有効。

- 米国株はAI・再エネ・セキュリティなど成長テーマに集中。ETFでリスク分散。

- 両国とも長期視点+テーマ選定+分散投資が鍵。

2025年後半の最新情報をもとに、NISAで買いたい銘柄・高配当株・テンバガー候補を日本株・米国株それぞれに分けて提案していきたいと思います。

【✅ 日本株おすすめ(成長投資枠向け)】

| 銘柄 | 理由 |

|---|---|

| 東京エレクトロン(8035) | 半導体装置の国内最大手。AI需要で設備投資が加速 |

| イビデン(4062) | 半導体パッケージ基板で世界展開。テンバガー候補にも |

| 日本たばこ産業(JT/2914) | 安定高配当。円安メリットあり |

【✅ 米国株おすすめ(成長+インカム)】

| 銘柄 | 理由 |

|---|---|

| Microsoft(MSFT) | AI革命の本命。増配も継続 |

| オラクル(ORCL) | クラウド事業急成長。テンバガー候補 |

| ブロードコム(AVGO) | 半導体+通信インフラの両輪 |

💰 高配当人気銘柄【2025年10月時点】

【🇯🇵 日本株 高配当】

| 銘柄 | 配当利回り |

|---|---|

| THK(6481) | 6.18% |

| マツダ(7261) | 5.3% |

| アステラス製薬(4503) | 約4.8% |

【🇺🇸 米国株 高配当トップ】

| 銘柄 | 配当利回り |

|---|---|

| ダウ(DOW) | 8.99% |

| UPS(ユナイテッド・パーセル) | 7.84% |

| ファイザー(PFE) | 6.68% |

| アルトリア(MO) | 6.29% |

| ベライゾン(VZ) | 6.22% |

📌 高配当株は「つみたて投資枠」でも活用可能。インカムゲイン狙いに最適です。

🚀 テンバガー候補銘柄【株価10倍狙い】

【🇯🇵 日本株】

| 銘柄 | 理由 |

|---|---|

| イビデン(4062) | 半導体パッケージ基板で世界展開 |

| 東邦チタニウム(5727) | 航空・宇宙向け素材で需要拡大 |

| さくらインターネット(3778) | AI・クラウド需要で株価20倍達成 |

【🇺🇸 米国株】

| 銘柄 | 理由 |

|---|---|

| Palantir(PLTR) | AI×軍事・政府分析で急成長 |

| Unity Software(U) | ゲーム・メタバースの基盤技術 |

| C3.ai(AI) | AIプラットフォームの先駆者 |

| KLA Corporation(KLAC) | 次世代半導体製造装置の支配者 |

| Rocket Lab(RKLB) | 宇宙輸送の新星。SpaceXの対抗馬 |

📌 テンバガー候補は「成長投資枠」での長期保有が基本。ボラティリティには注意!

【🧠 目的別注目銘柄】

| 目的 | 日本株 | 米国株 |

|---|---|---|

| 高配当 | JT、THK、マツダ | ダウ、UPS、ファイザー |

| 成長 | 東京エレクトロン、イビデン | Microsoft、Oracle、Broadcom |

| テンバガー | さくらインターネット、東邦チタニウム | Palantir、Unity、Rocket Lab |

テンバガー銘柄選定はかなり攻めのポートフォリオと言えます。

🔥攻めの特徴がしっかり出てるポイント

- テンバガー枠が明確に存在している

- さくらインターネット、東邦チタニウム、Palantir、Unity、Rocket Labなどは、ボラティリティが高く、将来性に賭けるタイプ。

- これは「資産を増やす」ことに強くフォーカスした構成。

- 成長株が国内外でバランスよく配置されている

- 東京エレクトロンやBroadcomなど、技術革新の中心にいる企業が並んでいます。

- 成長性は高いけど、景気や金利の影響も受けやすいため、攻め要素と言えます。

- 高配当枠も景気敏感寄り

- JTやマツダ、UPSなどは安定配当を出しつつも、業績や外部環境に左右される部分もあります。

- 守りの高配当株(通信、インフラ、公益など)よりも、ややリスクを取ってる印象。

🌟テンバガー枠のリスクって?

「テンバガー」とは、株価が10倍になる可能性がある銘柄のことを指しています、その分リスクも大きいといえます。

- 値動きが激しい:今日上がっても、明日ガクッと下がることもある。

- 業績が不安定なことも:まだ利益が出てない企業も多く、未来への期待で買われてるケースが多い。

- 情報が少ない・変化が早い:新興企業や技術系は、ニュースや決算で急に評価が変わることもあります。

そのため、テンバガー枠は「夢を見ながら、冷静に持つ」っていうスタンスが大事と言えるでしょう。

🚀成長株の金利感応度って?

成長株は、未来の利益が大きくなると期待されてる企業。でも、金利が上がるとちょっと不利になることがあります。

- 金利が上がると、資金調達コストが増える:借り入れが多い企業は、利息の負担が重くなることも。

- 将来の利益の価値が下がる:金利が高いと、「今のお金のほうが価値がある」って考えられるから、未来の利益が割り引かれて評価が下がる。

つまり、金利が上がると「成長株の魅力がちょっと弱まる」という事なんです。

攻めと守りのバランスを調整しつつ、月次配当の流れも意識した再構成をしてみよう!

💼ポートフォリオ再構成案(攻め×守り+月次配当)

| 目的 | 日本株(守り+攻め) | 米国株(守り+攻め) |

|---|---|---|

| 高配当 | オリックス(守り+多角) NTT(守り) JT(攻め寄り) |

Verizon(守り) ダウ(攻め寄り) Pfizer(守り) |

| 成長 | イビデン(攻め) レーザーテック(攻め) KDDI(守り+成長) |

Microsoft(守り+成長) Broadcom(攻め) Costco(守り+成長) |

| テンバガー | さくらインターネット(攻め) プレイド(攻め) |

Palantir(攻め) Unity(攻め) Rocket Lab(攻め) |

🌙月次配当の流れを意識するなら…

- J-REITやインフラファンドを日本株に追加すると、月ごとの配当が安定!

- 例:日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)→偶数月

- 例:カナディアン・ソーラー・インフラ(9284)→奇数月

- 米国ETFで月次配当を補強するのもアリかもしれません!

- 例:JEPI(守り+高配当)→毎月配当

- 例:QYLD(攻め寄り)→毎月配当

この構成なら、テンバガーの夢も見つつ、月々の配当で生活の潤いも確保 できると言えるかもしれません。ただし、それなりの投資資金が必要です。

停滞を乗り越えるための「投資という選択」

「投資で損したらどうしよう」——そんな不安は誰もが抱えるもの。でも、停滞の時代こそ、資産形成のチャンスが潜んでいます。

この記事では、日本と米国の構造的な課題を踏まえ、未来を見据えた投資戦略を紹介しました。テンバガーの夢、高配当の安心、そして月次配当の潤い——それぞれの目的に応じた銘柄を選ぶことで、停滞の波を乗り越える力になります。

投資とは、未来への意思表示。 「今は動かない方が安全」ではなく、「今から備えることで、未来を変える」——そんな視点が、これからの時代には必要です。

攻めと守りのバランスをとりながら、月々の配当で生活を支え、テンバガーで夢を見る。 そんなポートフォリオが、停滞の時代にこそ輝くのかもしれません。

次は、あなたが「目的」に合わせた一歩を踏み出す番です。 投資で、停滞を超えていきましょう。

以上で【【失われた30年】これからは個人で希望を掴むために動き出す時代】の記事は終了です。